LES ADOLESCENTS VIOLENTS ET DÉLINQUANTS

REFLEXIONS CLINIQUES, PSYCHOPATHOLOGIQUES, ET THERAPEUTIQUES

Maurice Berger

Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, vol 66, 3, May 2018, p 145-153

Résumé

But. À partir du matériel recueilli lors de consultations effectuées par un pédopsychiatre d’orientation psychanalytique dans deux Centres éducatifs renforcés en France, cet article analyse certains processus psychiques et identitaires en jeu chez les adolescents délinquants et violents.

Population. 50 mineurs âgés de 13 ans à 17,5 ans.

Méthode. Des entretiens ont eu lieu à un rythme au moins mensuel, en présence de l’éducateur référent de l’adolescent afin qu’il se sente plus en sécurité relationnelle.

Résultats. Cette recherche en cours fait apparaître plusieurs éléments de compréhension des processus violents peu décrits jusqu’alors, tels que des troubles importants du schéma corporel ; la fréquence de l’exposition aux scènes de violence conjugale ; l’importance des liens d’affiliation problématiques avec le groupe des pairs dans le quartier pour pallier les éventuelles négligences et maltraitances familiales. Le cadre psychothérapeutique classique est peu adapté aux difficultés majeures de pensée que présentent ces sujets. Pour faire advenir de la pensée, le clinicien doit accepter une dimension de joute verbale, qui permet aux adolescents de vivre une expérience d’affrontement sans destruction au sens winnicottien ; et il faut essayer de transformer ce mode de contact en curiosité partagée et en co-créativité.

Abstract

Purpose. Starting from observations done in consultations by a psycho-analytic oriented child psychiatrist, in two Educative Reinforced Centers in France, this article aims at understanding some of the psychic and identity forming processes taking place within violent and delinquent adolescents.

Population.50 teenagers from 13 years to 17,5 years.

Method. Regular meetings were scheduled at least monthly, with the adolescent coming with his youth worker so he would feel more secure.

Results. This ongoing research allows the understanding of some elements of these violent processes seldom described till now, like major distortions of the corporal scheme ; frequent exposure to marital violence ; impact of problematic affiliative bonds within the peer group of their neighborhood, to make up for possible neglect and mistreating behaviors from the family.

The usual therapeutic frame lacks the adaptive support to enable these persons to overcome their huge difficulties to think. For this to happen, it appears that the psychotherapist must accept a verbal sparring match between these adolescents and him, where it becomes possible to experience confrontation without destruction, in Winnicott’s words. And he must try to transform that kind of contact in a shared curiosity and co-creativity.

Mots clés : adolescence, Centre éducatif renforcé, délinquance, destructivité, négligence, psychanalyse, schéma corporel, trouble du comportement, violence, violence conjugale.

Key words : Adolescence, Special education reinforced center, Delinquency, Destructive impulse, Disruptive Disordsers, Neglect, Psychoanalysis, Corporal scheme, Violence, Marital violence.

I – Introduction

La violence est de plus en plus présente dans la clinique pédopsychiatrique. Certes, elle peut être un comportement qui fait partie des remaniements transitoires de la personnalité à l’adolescence. Mais actuellement, nous avons le plus souvent affaire à une violence différente, qui s’est structurée dès l’enfance et qui n’est plus passagère. Sa répétition peut amener à qualifier ces sujets d’« incasables », suivant l’expression consacrée [1].

Beaucoup de travaux portent sur la dimension épidémiologique de ce comportement. Bronsard montre ainsi que 15,3% des adolescents admis dans les foyers de l’Aide sociale à l’enfance des Bouches du Rhône présentent des troubles des conduites [2], et que dans une revue internationale de la littérature, 27% de ces jeunes présentent des troubles du comportement (disruptive disorders), principalement des troubles des conduites et des troubles oppositionnels avec provocation [3]. Mais peu d’écrits sont consacrés au travail psychothérapique dans ce contexte particulier [4]. Et les principales publications sur la prise en charge des sujets violents concernent principalement des adultes [5,6]. C’est pourquoi nous proposons d’explorer ici certaines pistes de réflexion cliniques et thérapeutiques concernant les processus en jeu chez les adolescents violents et délinquants, sans prétendre en saisir la totalité. Ces hypothèses reposent sur notre pratique de pédopsychiatre de formation psychanalytique en Centre Educatif Renforcé (CER). Le but de notre travail est de permettre à ces jeunes de présenter moins de comportements violents qui entravent leur vie en société et qui sont un signe de souffrance psychique, et de diminuer ainsi le nombre de victimes qu’ils font répétitivement.

II – Le cadre

1 – Deux CER assez contenants

Les CER dépendent du Ministère de la Justice. Après un premier temps d’observation du jeune, des propositions de stages d’apprentissage sont mises en place. Les contacts avec la famille sont supprimés pendant les deux premiers mois, puis si cela semble envisageable, des retours réguliers sont effectués. Un travail éducatif est tenté auprès des parents simultanément à la prise en charge institutionnelle de leur enfant. La durée de séjour est de cinq mois parfois renouvelables, et un service de suite est en projet.

Les deux responsables institutionnels sont « engagés »[1] et l’ambiance institutionnelle permet la pensée. Les prises en charge actuelles s’accompagnent de bilans psychomoteurs et pédagogiques spécifiques. Le travail éducatif quotidien a une importance primordiale. Par ailleurs, les adolescents ont des entretiens réguliers dans l’institution avec une psychologue, entretiens plus ciblés que les nôtres sur des points de réflexion ou de comportement précis.

2 – Caractéristiques de la population accueillie

- Ces mineurs, en permanence au nombre de 12 répartis en deux groupes (six dans chaque CER), sont âgés de 13 ans à 17 ans et demi. Ils ont commis de multiples actes parfois très graves de délinquance et de violence et ils ont épuisé précédemment d’autres institutions éducatives. Le CER est souvent leur dernière chance avant la prison, ou pour éviter d’y retourner car certains y ont déjà fait des séjours de plusieurs mois.

- Les troubles qu’ils présentent sont souvent la conséquence de négligences et de maltraitances précoces, fréquemment accompagnées de processus d’emprise familiale Ces jeunes ont pu être exposés à des parents toxicomanes, paranoïaques, profondément dépressifs, délirants, souvent incapables de se décentrer d’eux-mêmes. Dans une population d’adolescents hospitalisés en service de psychiatrie adulte, Vitte et coll. constatent que les sujets placés à l’Aide sociale à l’enfance présentent trois fois plus de troubles des conduites que les autres, et qu’ils ont 76% d’antécédents psychiatriques au premier degré contre 34% chez les sujets non placés [7]. Benarous et coll. soulignent que les troubles du comportement apparus après un épisode de maltraitance peuvent persister tout au long de l’enfance et de l’adolescence [8].

- Dans notre cohorte, 62 % des jeunes ont été exposés à des scènes de violences conjugales pendant les deux premières années de leur vie. Ce chiffre supérieur à celui trouvé dans les autres études a été obtenu en interrogeant systématiquement les parents à ce sujet et en consultant les dossiers antérieurs à l’admission au CER. Est-il en partie lié à l’inégalité culturelle homme-femme qui concerne une partie de notre recrutement local ? De nombreux travaux soulignent l’impact précoce de ces scènes [9,10,11]. Dans une recension des études portant sur les conséquences de l’exposition précoce à la violence conjugale (N.Guédeney et coll.), une étude montre qu’ « être témoin d’une menace sur le bien-être physique de sa mère est le principal facteur prédictif de troubles ultérieurs du comportement, dont l’agressivité [12,13]. Certains jeunes du CER y pensent encore tous les jours. Ainsi un adolescent de 16 ans explique ne pas parvenir à s’endormir parce que le soir, quand il n’a plus d’activité, surgit dans son esprit l’image de son père appuyant un couteau sur la gorge de sa mère qui le portait dans ses bras, après avoir fermé la porte de l’appartement à clef pour qu’elle ne puisse pas partir avec son enfant. Il avait alors trois ans.

- Ces traumatismes précoces [14,15,16,17], ont des conséquences bien connues : atteinte de la pensée, attachement insécure désorganisé désorienté ou évitant avec un refus de dépendance, hyperactivité avec trouble attentionnel et impulsivité, violence sous différentes formes, troubles psychiatriques de type dépressif, tentatives de suicide, etc. A cela, il faut ajouter un éventuel facteur tempéramental, en particulier dans les troubles des conduites. D’autres diagnostics sont plus rarement présents chez les jeunes admis en CER : caractère paranoïaque déjà fortement structuré, schizophrénie paranoïde, habituellement intriqués avec les traumatismes sus-cités.

3- Cadre d’intervention

Les adolescents sont reçus en entretien psychiatrique une fois par mois, et plus souvent si cela se révèle nécessaire.

III – Quelques-unes des traces des traumatismes relationnels précoces

Certaines de ces traces vont donner une tonalité particulière à la rencontre psychothérapique.

1 – Les troubles du schéma corporel

Des bilans psychomoteurs spécifiques (réalisés par Da Rosa, in [16] mettent fréquemment en évidence des troubles du schéma corporel d’origine ancienne. Des parties du corps ne sont pas identifiées ; par exemple un adolescent de 16 ans ne sait pas où se situent sur son corps les sourcils, les tempes, la paume des mains, et ce, sans qu’il s’agisse d’un problème de vocabulaire. Des difficultés de repérage dans l’espace peuvent être présentes : lors d’un bilan de psychomotricité, un jeune déclare pouvoir aller d’un bout à l’autre d’une grande pièce en deux pas et fait plusieurs tentatives malgré leur échec prévisible. Les perturbations de l’image du corps expliquent probablement en partie les nombreuses chutes que font ces adolescents lors des gestes de la vie courante : il est fréquent qu’ils soient plâtrés à la cheville, au poignet, etc., nous donnant l’impression d’avoir une « consultation d’éclopés ».

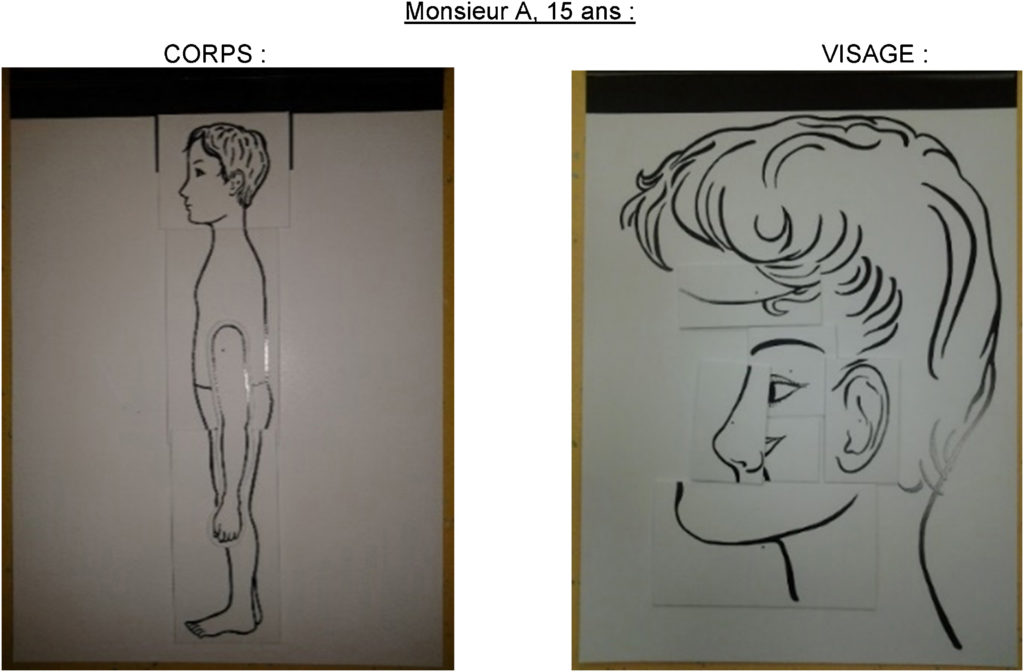

Le test de l’image du corps de Claire Meljac [18] peut montrer des distorsions importantes dans la représentation de l’image de soi. A l’épreuve d’évocation, beaucoup de jeunes âgés entre 15 et 17 ans échouent à construire de manière cohérente un visage (sur un fond fixe représentant les cheveux et la nuque) ou un corps de profil (avec la tête comme fond fixe) à partir des pièces qui leur sont fournies les unes après les autres. Cette épreuve, normalement réussie à 11 ans 11 mois, est d’autant plus intéressante que certains troubles de la représentation de soi n’apparaissent pas lors de la passation d’autres tests comme le dessin du bonhomme ou la Figure de Rey. On peut se demander jusqu’à quel point ces sujets voient le visage de leur interlocuteur comme structuré, « unifié », et de quelle manière ceci intervient dans les relations qu’ils ont avec autrui, d’où l’importance de la présence sécurisante d’un éducateur au visage connu du jeune lors des entretiens avec le psychiatre au visage inconnu (cf. infra).

Test de l’image du corps de Claire Meljac (évocation)

Fig. 1. Test de l’image du corps de Claire Meljac (évocation). Monsieur A, 15 ans. Corps/Visage.

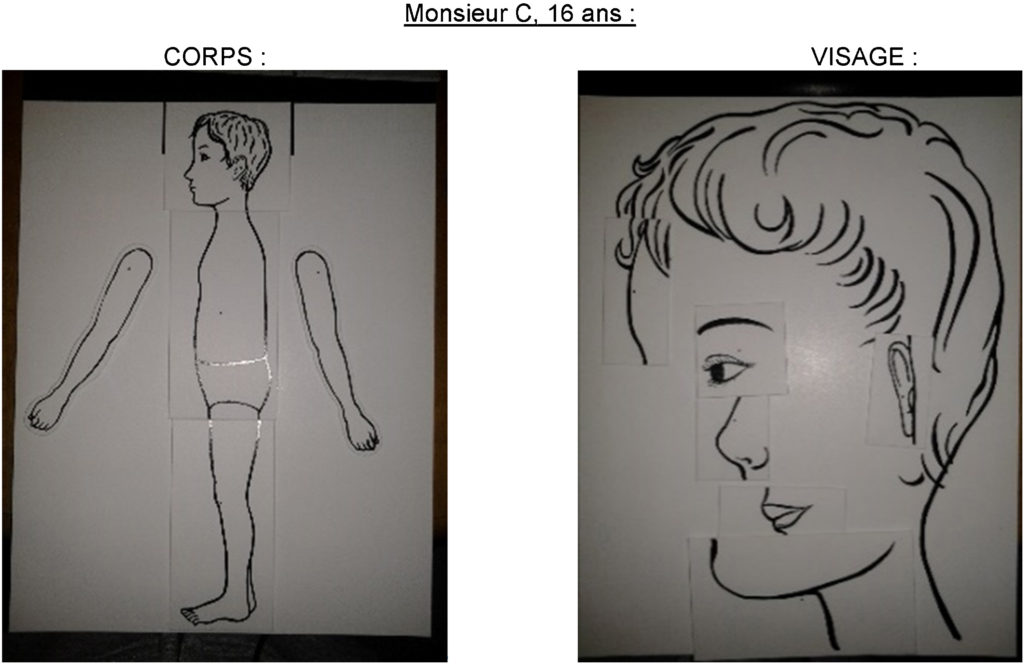

Fig. 1. Test de l’image du corps de Claire Meljac (évocation). Monsieur A, 15 ans. Corps/Visage. Fig. 2. Test de l’image du corps de Claire Meljac (évocation). Monsieur C, 16 ans. Corps/Visage.

Fig. 2. Test de l’image du corps de Claire Meljac (évocation). Monsieur C, 16 ans. Corps/Visage.En plus de l’hyperkinésie avec trouble attentionnel que présentent la plupart de ces adolescents, beaucoup d’entre eux ne sont jamais dans une position de détente : être assis, c’est « rouiller », disent-ils. Et le fait de ne jamais être dans une position de confort corporel participe à rendre impossible la scolarisation. Rappelons que nous sommes une société assise (Da Rosa). Ceci explique aussi que ces jeunes soient souvent affalés sur notre bureau au cours des entretiens. Par ailleurs, comme depuis leur petite enfance leur fond tonique n’est pas un tonus de repos mais une hypertonie, certains de ces sujets ne peuvent pas percevoir qu’ils « font une crise » parce qu’elle n’est pas ressentie par eux comme une variation importante de leur état tonique. C’est souvent l’environnement qui leur indique qu’il s’est produit en eux une manifestation tonico-émotionnelle de grande intensité.

Enfin, ces adolescents sont incapables de garder une tension en eux : « quand je m’énerve, c’est trop tard » expliquent-ils. Cette impulsivité se manifeste lorsque le monde n’est pas comme le sujet le voudrait, en particulier lors d’exigences éducatives minimes ou de « frustrations » ressenties comme des expériences de soumission à autrui. Nous essayons donc de repérer ensemble les signes corporels que chacun d’eux identifie comme des précurseurs de l’explosion de violence : gorge sèche, tension musculaire, sensation de chaleur thoracique, etc., afin que ces adolescents puissent prendre aussitôt un médicament calmant d’action rapide avant de frapper sans retenue. Cette médication pourrait ainsi leur éviter de détruire les relations avec leur environnement et d’être renvoyés de leurs stages de formation. Mais apparaît alors fréquemment un problème groupal : dans le groupe de pairs, chacun pense qu’il lui faut être vigilant et toujours prêt à se montrer le plus fort, sinon les autres risquent de prendre l’ascendant. Donc les médicaments qui diminuent l’impulsivité, ce cancer de la vie sociale, sont considérés comme féminisants et longtemps refusés pour cette raison. « Dans le quartier, si je ne réagis pas immédiatement, si je ne peux pas mettre une pêche à celui qui me dit que mes baskets sont moches, je ne suis plus un « zeub » [pénis], les autres vont prendre la confiance. Je préfère faire une connerie et aller en prison que prendre un traitement », déclare un jeune de 17 ans qui sort de 5 mois d’emprisonnement.

Ces troubles du schéma corporel peuvent être mis en lien d’une part avec une atteinte des capacités cognitives, dont on sait qu’elles se construisent en partie en appui sur des expériences corporelles, et d’autre part avec l’absence de culpabilité.

2-L’atteinte des capacités cognitives

Cette atteinte se révèle souvent lors du passage de l’école primaire au collège, avec une incapacité de suivre la scolarité. La confrontation à des savoirs de plus en plus complexes que le sujet ne peut intégrer du fait de son hyperactivité avec troubles attentionnels et de son incapacité à accéder à la pensée abstraite, l’amène à perturber la classe, à être insolent, voire violent. De tels adolescents réclament à faire un apprentissage manuel : « La seule manière que j’apprenne, c’est de me montrer les gestes et que je fasse pareil ». Pour eux, il serait souhaitable d’adapter les outils pédagogiques et d’abaisser considérablement l’âge légal de l’entrée dans l’apprentissage ou dans les préapprentissages ; au point que certains adolescents nous supplient de demander qu’on les exonère des cours théoriques (une semaine par mois) pendant leur apprentissage car ils savent qu’à ce moment, ils vont faire des crises destructrices violentes. Cette inadéquation du dispositif scolaire est d’autant plus dommageable que l’incapacité d’éprouver du plaisir cognitif dans la scolarité pousse ces sujets vers l’absentéisme scolaire, et vers le groupe du quartier avec son fonctionnement tribal, ses codes, sa violence, et une consommation massive de cannabis. Pour cette raison, des activités manuelles structurées encadrées par des éducateurs techniques ont été mises en place au CER (maraîchage, espaces verts, cuisine, peinture). Elles permettent au sujet de constater l’effet de ses gestes, de produire (au lieu de détruire), et de vivre une expérience de pouvoir sur son corps et sur son environnement au lieu du sentiment fréquent de passivité et même d’impuissance.

3-L’absence de culpabilité à l’égard de la victime, qu’on peut aussi qualifier d’absence d’empathie, a probablement plusieurs causes. L’une d’elles est proposée Winnicott [19] qui indique que « la sollicitude exprime le fait que l’individu se sent concerné, impliqué, et qu’il éprouve et accepte une responsabilité. Ceci nécessite que le nourrisson a un intérieur, et par conséquent, un extérieur, c’est-à-dire un schéma corporel qui s’est mis à exister ». Or précisément, certains adolescents admis au CER n’ont pas de schéma corporel cohérent. Autre condition, la sollicitude ne peut apparaître que si le nourrisson a disposé d’une « mère-environnement » de bonne qualité, « une personne veillant à écarter l’imprévisible et qui, d’une façon active, soigne et dirige ». C’est sur ce fond de relation calme que l’enfant va attaquer la « mère-objet » par ses mouvements pulsionnels, envie de mordre, de détruire une mère qui ne vient pas assez vite ou qui ne le comprend pas tout de suite, par exemple. Il s’en suivra une culpabilité et une pensée visant à réparer, ce qui est la source de la sollicitude. Mais là aussi, les adolescents que nous évoquons n’ont souvent pas disposé de cette « mère-environnement » de bonne qualité.

IV – Le rôle du quartier

Du fait des négligences, maltraitances, et des scènes de violence conjugales, pour un certain nombre de ces jeunes, depuis leur enfance l’intérieur, la vie familiale, sont plus angoissants que l’extérieur, à l’inverse de ce que ressent un enfant qui vit dans un milieu familial sécurisant. De plus, les sujets violents ont une identité fragile, morcelée. Comment pourraient-ils se construire une identité solide quand le seul modèle dont ils disposent est un parent violent ou négligent ou très déprimé ou délirant, ou autre, quand la permanence de l’objet n’est pas suffisamment intégrée, quand la représentation de son propre corps n’est pas stable, quand des réminiscences hallucinatoires du passé peuvent ressurgir le soir ou dans la journée. Le sujet à l’identité incertaine cherche un miroir, de l’identique, pour savoir qui il est, comment il est, expérience qui lui a manqué dans sa petite enfance. Pour cela, il essaye de s’appuyer sur le moindre point de similitude visible, sur des points parcellaires tels que la couleur de la peau qui transforme en personne rassurante l’autre ressenti d’abord comme inquiétant ; une identité reposant sur le sexe biologique qui consiste pour les garçons à considérer et à traiter les filles comme inférieures ; la structure spatiale du quartier considéré comme un territoire dont il peut être angoissant de franchir les frontières, etc. Le quartier joue alors un rôle d’oripeau d’identité.

Ainsi W, 16 ans, admis au CER, explique que lorsqu’il avait cinq ans sa mère a fait une grave dépression. Il est alors placé dans une famille d’accueil où il se sent bien, puis à six ans, d’une manière incompréhensible pour lui, il est confié à son père, qui se révèle maltraitant : « Mon père ne passe pas par la parole, il frappe. Personne ne me protégeait, je sortais jusqu’à minuit et rejoignais les grands de 15 ans. Ils m’ont adopté ». Il se sent donc accueilli, trouve là une sorte de deuxième famille, mais il est aussi rapidement intégré dans l’économie souterraine de ce groupe qui lui propose de livrer de la drogue. « À sept ans, je gagnais 200 à 300 euros par jour, plus que les salaires cumulés de mes deux parents ». Peut-on « remonétariser » la valeur de l’effort et les valeurs en général ? Partie perdue d’avance ? Pas sûr.

Quand j’interroge W sur ce qu’il faisait de cet argent, il me répond qu’il achetait sans arrêt des habits de marque et des Pokémons. Je lui dis simplement qu’il devait avoir beaucoup de choses. Non, m’explique-t-il, car il s’en débarrassait au fur et à mesure. Je lui demande s’il donnait ses vêtements et ses cartes à d’autres jeunes, et sa réponse, dite sur un ton neutre, un peu dépressif, est négative : il les jetait à la poubelle. On constate comment dans cette sorte de compulsion d’achats faciles, ce qui compte, c’est le moment où l’on prend possession, mais le plaisir qui s’en suit est de courte durée, de sorte qu’il faut acheter sans cesse d’autres habits. Ces biens ne sont pas offerts dans le cadre d’une relation à l’autre et dans un plaisir partagé.

Le rôle du travail éducatif et thérapeutique est de parvenir à créer avec un tel adolescent une relation solide et confrontante. On peut alors proposer de construire ensemble un projet, expérience que ce sujet n’a jamais vécue dans sa famille. Un projet pour soi, individualisé, avec l’idée de se projeter dans le futur, à la place du projet « tribal » du quartier qui est de vivre groupalement, éventuellement du trafic de drogues sous la menace permanente de rivaux et de la police. De plus, travailler donne au sujet de l’empowerment, c’est-à-dire le sentiment qu’il peut agir sur son sort. Mais perdre l’affiliation groupale entraîne de la culpabilité et l’abandon d’ partie de son identité [20].

C’est ainsi que, peu à peu, grâce aux entretiens et au travail des éducateurs, les relations entre W et sa mère s’améliorent et cet adolescent décide de distendre les liens avec le groupe du quartier. Il explique avec ses mots : « Je veux travailler parce que j’ai envie de faire plaisir à mon entourage et à moi-même. Je veux me respecter (on ne l’a guère respecté à certains moments de son enfance). Mais le groupe ne le lâche pas comme ça : il lui est demandé de participer à un cambriolage. Il ne sait pas comment se dégager de ce lien qui a été essentiel pour lui, sans le rompre. Il trouve la solution suivante : il refuse de participer au vol, mais donne 50 euros à celui qui le sollicite pour montrer sa solidarité, sa « participation » à la vie groupale.

V-Les obstacles au travail psychothérapique

1-L’absence de capacité de rêverie

Nos interventions précoces dans les familles de tels sujets montrent qu’on n’a jamais joué avec eux lorsqu’ils étaient petits. Par jeu, on entend une activité créative sans excitation excessive, qui implique la capacité de faire semblant et qui met en scène des processus psychiques, comme le jeu de « coucou-caché », de la tour de cube à détruire/reconstruire, avec des tout-petits. Cette expérience est essentielle car elle permet à l’enfant de transformer son agressivité en faire semblant au lieu de frapper en vrai. Sinon, le « comme si » ne se construit pas.

La plupart de ces jeunes n’ont aucune capacité de jouer avec les pensées, avec les mots [21], aucune aire transitionnelle interne. Tout est pris au sens littéral ; le mot égale la chose. « Nique ta mère » n’est pas seulement une insulte à la famille donc une atteinte narcissique identitaire ; l’expression est prise au sens sexuel littéral, d’où une réponse systématiquement explosive. Ces sujets n’ont aucun humour et pensent être l’objet de moquerie si on essaye de plaisanter avec eux. Ils ne plaisantent d’ailleurs pas non plus entre eux. Ils ne jouent qu’en actes. En particulier, le jeu du « pas vu pas pris » lors des cambriolages leur procure un plaisir addictif, et plusieurs jeunes expliquent voler sans nécessité et seulement pour l’excitation que cela leur procure. Autre jeu, celui de détruire en vrai, la destruction réelle. S’ils ont brûlé ou saccagé des classes maternelles, une bibliothèque, ce n’était pas parce qu’ils étaient révoltés contre le système scolaire, contre la société, mais c’était « pour s’amuser ».

Le modèle du fantasme, du rêve, est donc impossible à utiliser pour presque tous. Ils n’ont aucun espace interne de rêverie, ne comprennent pas le mot « rêvasser ». A la question « Peux-tu imaginer ce que tu ferais si tu gagnais au loto ? », un jeune répond : « Je n’y réfléchirai que quand j’aurai les millions devant moi, sinon ça ne sert à rien d’y penser ». Et pour de tels sujets, leur univers interne est menaçant car il est littéral, non différencié de la réalité externe. Ils ne peuvent donc pas laisser « flotter leur pensée » en rêvassant.

Ne pas pouvoir faire semblant signifie ne pas pouvoir construire de scénario, ne pas pouvoir utiliser le dessin spontané, ni entrer dans un récit à deux, sorte de squiggle parlé, chacun proposant une phrase qui s’articule avec la précédente. Donc pour ces sujets qui n’ont pas d’espace intrapsychique, le modèle de la psychothérapie « classique » est non seulement inadapté, mais il risque en plus d’être persécutant car le sujet ressent vite ce cadre comme étant dans un registre dominant-dominé, d’où l’intérêt de la présence de l’éducateur référent qui triangule la relation entre le psychiatre ou le psychologue et l’adolescent.

2 -La difficulté à penser

Ces sujets ont de bonnes raisons de ne pas penser sur le passé et sur le présent. Leur question : « ça sert à quoi de penser ? ». Ils craignent en permanence que reviennent à leur esprit des affects terribles. « De quoi vous mêlez-vous ? Vous grattez là où ça fait mal », déclare un jeune après des questions anodines. Puis : « Ce qui se passe dans ma famille ne vous regarde pas », alors qu’il n’a pas été proposé de rencontrer ses parents. « Penser, ça fout les morts », déclare un adolescent, révélant ainsi sa partie mélancolique.

Penser, c’est risquer de mesurer l’étendue du désastre. La lucidité a un prix lourd : ces jeunes sont souvent à la limite des larmes lorsqu’ils parviennent à évoquer leur passé. Et ceci même lorsqu’ils vont mieux, car ils craignent que les émotions du passé ne les replongent dans leur état antérieur. Mais ne pas penser laisse encourir le risque qu’ils ne fassent de nouvelles victimes.

On comprend que le mot que l’on entend le plus souvent lors des entretiens est « normal », qui renvoie à l’impossibilité de penser que le monde puisse être autrement que la manière dont le sujet l’imagine ou que les échanges avec autrui puissent se dérouler différemment de la manière dont ils se sont produits jusqu’alors. « Normal » évoque aussi la peur d’être anormal, de reconnaître l’existence d’une partie folle ou incontrôlable en soi. C’est pourquoi, comme l’a indiqué Balint [22], à une question, on n’obtient souvent qu’une réponse. Face à de telles réticences à penser, le risque est que le professionnel se retire de la scène, qu’il lève le camp et que l’adolescent se retire dans le sien.

3-Le risque de réaction thérapeutique négative

Un processus nommé « réaction thérapeutique négative » par Freud [23], survient fréquemment tant au niveau des parents que des adolescents : si le sujet se laisse aller à montrer des émotions, lors de l’entretien suivant il se referme sur son système de non-communication et peut même nier avoir tenu certains propos si on se permet alors de les évoquer. Le progrès semble effacé. Le sujet a pu avoir le sentiment de s’être trop découvert, et la méfiance reprend sa fonction protectrice ; ou il est trop douloureux pour lui de constater qu’il a pu recevoir du bon, car ce n’est pas de la bonne personne qu’il l’a reçu, c’est avec ses parents qu’il aurait dû pouvoir partager ce qu’il ressentait, etc. [24]. Un professionnel qui n’est pas au courant de ce processus le prend pour une résistance et se décourage en pensant que le chemin accompli précédemment est annulé, alors que la réflexion pourra reprendre plus tard.

Ainsi, fait rare, Y, 16 ans, accepte de réaliser un récit à deux avec moi, chacun ajoutant une phrase à celle proposée par l’autre, le tout étant écrit au fur et à mesure par moi. Dans cette histoire, un garçon trouve des champignons comestibles dans la forêt, les rapporte à la maison et les prépare pour le repas du soir. Y : « Tout à coup la porte s’ouvre, c’est le papa qui rentre et l’enfant est content ». Moi : « Le père goûte le plat, dit que c’est délicieux après toute une journée de travail, et félicite son fils d’avoir été capable de faire cela ». Y : « Merci papa, ça me touche beaucoup ». Dans la réalité, ce père prête peu attention à son fils et ne tient aucune des promesses qu’il lui fait. Le lendemain, cet adolescent déclare aux éducateurs que j’ai critiqué son père dans ce récit, alors qu’il s’était au contraire permis d’imaginer un moment de plaisir partagé avec lui où chacun était heureux de la manière d’être de l’autre.

VI Le cadre thérapeutique

Il est d’abord nécessaire de sécuriser l’adolescent. Cette sécurisation passe par la présence de l’éducateur référent de l’adolescent pendant tout l’entretien, car pour ces jeunes, le thérapeute est un visage inconnu, donc peut-être menaçant. Dans ce contexte, l’éducateur, bien connu de lui, est une figure d’attachement sécurisante, base de sécurité préalable à l’exploration du monde, en l’occurrence ici à l’exploration de sa propre vie psychique, de ses sentiments.

De plus, si on réussit à éveiller un affect, l’adolescent n’est pas lâché après l’entretien avec les sensations corporelles et les émotions que cela a pu déclencher en lui : il fait ensuite un trajet en voiture avec l’éducateur, et tous deux peuvent reprendre ce qui s’est dit. La représentation que le jeune a de l’éducateur change car ce professionnel a vu et entendu le jeune être touché, donc l’adolescent sait que l’éducateur le voit différemment, et l’éducateur sait que le jeune le voit différemment. Cette présence de l’éducateur au moment de l’apparition d’un affect qui n’est plus vécu dans la solitude crée un lien différent : « il me suit partout depuis l’entretien », déclare un éducateur, changement relationnel important. Même s’il n’a pas pris la parole, l’éducateur devient central, sinon, s’il n’est pas présent, ces professionnels déclarent « on récupère des cocottes minute après l’entretien, on est le réceptacle de l’explosion ».

La présence de l’éducateur aux entretiens est aussi essentielle parce qu’il a assisté précédemment au moment où un affect a surgi chez l’adolescent, qui a pu l’amener à commettre un acte violent. C’est souvent seulement parce que ce professionnel permet de recomposer toute la chaîne des événements et des sentiments qui ont abouti à la « crise » que le thérapeute peut comprendre ce qui a perturbé l’état émotionnel du sujet. Sinon ce matériel a de fortes chances d’être perdu tant le jeune était hors de lui, c’est-à-dire incapable de se représenter ce qui se passait en lui au moment où il était débordé.

Notre demande de présence de l’éducateur référent pendant toute la durée des entretiens a créé un certain étonnement au début, car elle paraissait contraire à la notion d’espace psychothérapique strictement privé. Mais comme dit précédemment, on peut questionner l’efficacité du modèle « classique » : est-il réellement adapté pour des sujets n’ayant pas d’espace interne de rêverie ?

VII – Les enjeux psychothérapiques : le jeu de la destructivité et la co-créativité

1 – Le jeu de la destructivité

Ces adolescents n’ont aucune idée de ce qu’est un lien au sens où nous l’entendons ; ils ne connaissent que des liens d’emprise, de soumission, des liens claniques, des liens qui asservissent, ou des liens qui lâchent. Ou encore le lien groupal créé par l’affrontement physique : il faut se battre avec l’autre pour être pote. « Ce n’est pas important si tu es battu, l’important c’est que tu acceptes le combat. Il faut se battre pour appartenir au groupe, être comme les autres ». On est ici à l’opposé de notre conception du lien : nous évitons le plus possible d’en venir aux mains car cela signifierait une rupture relationnelle totale.

Pour comprendre ce qui est en jeu au cours des entretiens, il faut s’appuyer sur le concept de destructivité, processus de maturation décrit par Winnicott [25] et qui fait parfois l’objet d’une généralisation abusive.

De nombreux travaux de psychologie expérimentale montrent que pendant les premiers mois de sa vie, l’enfant ne fait pas la différence entre le monde extérieur et lui-même. Lorsqu’il tient une balle, il ne perçoit pas la limite entre sa main et l’objet. Ou s’il a faim, un bébé ne perçoit pas où se situe l’origine de la douleur, c’est-à-dire si elle provient de l’intérieur de son corps ou de l’extérieur, ou si l’origine d’une action se situe en lui ou chez l’autre. Chez les sujets négligés ou maltraités, on peut retrouver plus tard les traces de cette indifférenciation entre soi et le monde extérieur. Ainsi un enfant violent âgé de 7 ans tient fortement le poignet de son éducatrice en lui disant « lâche-moi ! ». Ou un préadolescent dit à un infirmier qui le contient dans ses bras au moment d’une crise de violence : « je préfère être enfermé dans ma chambre car quand tu me tiens comme ça, je ne sens plus la limite entre mon corps et le tien et ça m’angoisse ».

Puis, vers l’âge de quatre ou cinq mois, Winnicott décrit l’apparition du comportement suivant chez les nourrissons. Sans ambiguïté, le bébé se met à exercer des gestes « cruels » sur ses proches, tire leurs cheveux, griffe, déchire, mord la tétine de son biberon ou autrui, avec un air qui ne laisse pas de doute concernant son intention de détruire. La réponse de l’environnement est alors fondamentale.

Si le parent « survit » sans représailles ni rétorsions, en retirant par exemple sa main mordue tout en donnant à l’enfant un autre objet à mordre, ou s’il transforme l’activité de morsure en un jeu, ou s’il arrête les gestes destructeurs et propose une autre occupation, l’enfant constate que son désir de détruire l’autre ne se réalise pas. Ce n’est qu’une pensée, sans destruction réelle. Il n’est donc pas tout puissant sur le monde ; le « jeu de la destructivité » effectué avec les parents lui permet de constater que la réalité est « indépendante » de lui, ses attaques en pensée n’ont pas d’effet sur la réalité, et il peut donc jouer sans conséquences avec ses idées. Dit autrement, ce ne sont que des fantasmes. Un parent réel est donc un parent qui a résisté à de telles attaques sans se montrer trop atteint ou agressif en miroir, et dont l’état ne dépend pas des pensées de l’enfant.

Or justement, beaucoup de jeunes dont il est question ici n’ont jamais pu faire cette expérience, parce que leurs parents se montraient trop atteints par les attaques de l’enfant et se déprimaient ; ou parce qu’ils exerçaient des représailles selon une loi du talion : « Tu me mords avec ta force, je te mords (ou je te tape) avec ma force » sans faire jouer la différence de maturité entre l’enfant et eux ; ou parce que leur impulsivité était si inquiétante qu’il aurait été trop risqué de les attaquer. L’enfant considère alors que sa pensée est effectivement capable de détruire l’autre, ou qu’elle rend l’autre destructeur. La différence entre fantasme et réalité ne s’établit pas complètement.

Revenons à la clinique des adolescents violents. Beaucoup d’entre eux ont besoin de passer par une épreuve d’affrontement physique avec leur éducateur référent, accompagnée d’une contention au sol, pour que ce professionnel commence à être investi comme une personne sur laquelle il pourra s’appuyer. Et c’est une des dimensions du rituel de la bagarre : on n’a un lien réel avec l’autre que si les deux protagonistes ont survécu à un tel affrontement.

Ce processus se produit aussi lors des entretiens psychothérapiques : pendant le trajet qui les amène, beaucoup d’adolescents déclarent à leur éducateur qu’ils vont en partir au bout de cinq minutes, injectant ainsi une tension très importante dans la relation. Il apparaît alors une dimension de joute verbale qui, si elle est intriquée avec une curiosité partagée à égalité, permet que les entretiens durent entre trois-quarts d’heure et une heure, et presque tous ces adolescents acceptent d’autres rendez-vous.

L’échange ne vise pas alors en premier à obtenir des informations, à faire penser, encore que cela se produise souvent, mais à ce que se déroule un d’échange durable avec un affrontement sans rupture, ce qui ne peut survenir que si le professionnel répond en son nom propre : une attaque personnelle nécessite une réponse personnelle impliquant de la consistance, sans chercher à prendre le dessus. Au début, le but de l’échange, c’est donc l’échange lui-même.

Allons encore plus loin. Lors des entretiens, quand on pose la question « As-tu pu dire une fois à ton père que tu n’étais pas d’accord avec lui ? », ces jeunes indiquent que cette question est littéralement inimaginable, aussi incongrue que on leur avait demandé « Penses-tu que la terre est plate ? ». Puisque ces pères sont souvent très violents, leur dire qu’on pense différemment d’eux serait suicidaire. Le père peut en outre être abandonnant, et lui faire des reproches risquerait d’entraîner encore plus d’absence de sa part, ce que le sujet ressentirait comme une rétorsion.

On peut aussi remarquer que ces jeunes peuvent frapper leurs mères si elles essaient de leur interdire de sortir le soir ou de fumer du haschich à la maison. Cependant elles ne sont pas critiquables par eux, quelles qu’aient pu être leur négligence et leur absence d’empathie ou de protection.

Ainsi, en l’absence d’expérience possible de destructivité, le parent n’est pas réellement inscrit comme objet de pensée dans la psyché, et aucune élaboration n’est réalisable concernant les images parentales, qui demeurent intouchables. Beaucoup de jeunes refusent qu’on rencontre leurs pères et mères, encore plus en leur présence, car ils ont peur que nos questions n’attaquent affectivement leurs parents. C’est tout un pan de l’activité psychique qui n’a pas pu se développer. Or le seul lien qui permet de supporter l’absence est un lien en pensée.

Il en est de même dans le fonctionnement groupal clanique : on peut s’entretuer lorsqu’ existe un différend à propos d’argent, mais il règne une omerta psychique : on ne se permet pas de critiquer l’autre, en premier lieu le patriarche, et encore moins devant autrui.

2 –La curiosité partagée et la co-créativité

Au cours des entretiens, la question est : comment transformer une tension corporelle en une tension psychique qui produise de la pensée, du « matériel utilisable » ? Comment transformer les modalités de contact habituelles de ces jeunes de type collage indifférencié dans le groupe familial ou affrontement en une rencontre qui permettrait de s’appuyer et de s’éprouver sur un autre solide ? Dans la joute verbale, le thérapeute ne se dérobe pas à la pression subie ; mais il y répond en faisant partager sa curiosité et exerce alors une certaine « demande-pression » continue d’explorer quelque chose en commun.

Ceci évoque ce que Bion [26] nomme le facteur K knowledge, connaissance) : « ce n’est pas une chose que nous avons ». C’est un processus, le besoin, le désir, et le plaisir de comprendre, d’apprendre de l’expérience (« Learning from experience »), au cours d’une découverte partagée en l’occurrence [27].

La traduction clinique de cette théorisation apparaît lorsqu’au cours d’expertises judiciaires, le test de Brunet Lézine est proposé à des bébés âgés de neuf mois, donc en pleine période d’angoisse de l’étranger. Dès que la passation débute avec ses petites épreuves, retrouver un cube sous un morceau de tissu, sortir le rond de la planchette, tout ceci étant totalement nouveau pour le nourrisson, et que les premières découvertes communes s’effectuent, l’angoisse disparaît, un lien s’établit. Ce n’est pas un lien d’amour, ou de confiance, mais un lien profond de plaisir cognitif partagé. Le nourrisson attend clairement et avec une certaine patience l’épreuve suivante. Ce plaisir cognitif discrètement jubilatoire, non conflictuel et non sexualisé, est neutre par rapport aux affects classiques, et c’est aussi pour cela qu’il soude les équipes. C’est le plaisir d’articuler sa pensée avec celle de l’autre, de féconder mutuellement nos esprits pour aboutir à une création nouvelle ; c’est une des formes de la mutualité.

Le but est donc d’amener l’adolescent à une découverte commune, une « co-créativité », par une curiosité saine. « Explique-moi ? Je ne comprends pas, aide-moi à comprendre. Attends, tu vas trop vite ». « Tu m’as appris des choses lors du dernier entretien », apports concernant la vie psychique en général dont on donne quelques exemples à partir de la rencontre précédente, etc. Il faut essayer d’être un objet naïf ignorant, donc non intrusif, et qui cherche à apprendre/comprendre le monde. Et à faire émerger un point inconnu jusqu’alors de nous deux, ce qui va créer un sentiment de surprise accepté puisque c’est le sujet qui en est en partie à l’origine. Ainsi l’adolescent peut-il partir de ce qui est découvert ensemble, donc familier, pour une éventuelle élaboration.

Ainsi F, 14 ans, se présente comme très imbu de lui-même, toujours habillé élégamment, les cheveux gominés. Il raconte « faire tomber » une multitude de filles, envisager de travailler plus tard dans un grand restaurant, bref, il ne laisse aucun espace pour questionner une éventuelle souffrance psychique. Je lui dis alors : « C’est curieux, tu m’expliques à quel point tout marche bien dans ta vie, mais je me demande s’il n’y a pas un œil très sévère en toi qui t’oblige à être le meilleur, sinon il te dit que tu ne vaux rien. Si c’était vrai, alors tu aurais en toi en permanence un regard exigeant. Et ce serait fatiguant. Que penses-tu de cette idée ? Tu peux me dire que je me trompe, je ne suis pas susceptible ». Cette remarque porte sur les défenses narcissiques, être le meilleur ou n’être rien. F ne répond pas sur le moment. Mais sa curiosité est à l’œuvre puisqu’il demande à me revoir plus tôt que prévu et m’interroge dès le début de l’entretien suivant : « Dites, ce regard que j’ai dans la tête, il vient d’où ? » La curiosité est partagée, nous pouvons réfléchir ensemble.

Conclusion

On constate comment derrière un acte « sommaire », donner un coup, se trouvent des processus psychiques d’une grande complexité. Ces processus concernent plusieurs niveaux étroitement intriqués : le corps propre du sujet, la sensorialité et la représentation du monde du bébé, le groupe familial et son éventuelle dimension culturelle, le groupe de pairs, des manières d’être liées à l’adolescence. Cette multiplicité de facteurs peut entraîner deux risques. Ne pas accepter une telle complexité et privilégier alors une seule origine à la violence, ce qui peut amener à tenir un raisonnement teinté de simplification idéologique. Ou renoncer tant la tâche paraît insurmontable. Nous pensons au contraire que nous sommes devant un champ de recherche théorique, clinique et thérapeutique stimulant car beaucoup reste à découvrir [28]. En particulier, le besoin qu’ont ces adolescents violents de rencontrer un monde consistant pour commencer à penser nécessiterait une plus ample élaboration théorique.

Maurice Berger

Nous remercions la revue Filigrane (Québec) d’autoriser la reproduction de passages de l’article « Comprendre la violence de l’adolescent délinquant »

Références

[1] J.Y. Barreyre, P. FiacreParcours et situations de vie des jeunes dits « incasables »

[2] G. Bronsard, C. Lançon, A. Loundou, P. Auquier, M. Rufo, M.C. SimeoniPrevalence rate of DSM mental disorders among adolescents living in residential group homes of the French child welfare

[3] G. Bronsard, et al.The prevalence of mental disorders among children and adolescents in the child welfare system

[4] V. Triffaux, E. PerrierSoins pédopsychiatriques auprès de mineurs délinquants en centre éducatif fermé

[5] C. BalierPsychanalyse des comportements violents

[6] A. CiavaldiniPertinence des dispositifs groupaux dans la prise en charge des auteurs de violence. Un dispositif : le psychodrame bi-modal le carnet Psy

[7] L. Vitte, V. Belloncle, P. GérardinAdolescents hospitalisés dans les services de psychiatrie adulte : une étude descriptive à la lumière des problématiques relevant de la protection de l’enfance

[8] X. Benarous, A. Consoli, M. Raffin, D. CohenAbus, maltraitance et négligence : épidémiologie et retentissements psychiques et sociaux

[9] M. Keren

[11] R. PynoosPost-traumatic stress disorders in children

[12] N. Guedeney, A. Guedeney, C. RabouamViolences conjugales et attachement des jeunes enfants. Une revue de la littérature

[13] A.A. Levendosky, et al.Domestic violence, maternal parenting, maternal mental health and infant externalizing behavior

[14] A. Cook, et al.Complex trauma in children and adolescents

[15] B. Van der KolkDevelopmental trauma disorder

[16] M. Berger

Soigner les enfants violents

Dunod, Paris (2012)

[17] E. BonnevilleLes traumatismes relationnels précoces

Éditions Eres, Toulouse (2015)

[18] C. Meljac, E. et Fauconnier, J. ScalabriniÉpreuve de schéma corporel-révisée

[19] D.W. WinnicottElaboration de la capacité de sollicitude in de maturation chez l’enfant 1963 tr.fr

[20] O. Lacroix, S. GilbertSe désaffilier pour mieux s’affilier

Criminologie, 48 (2) (2015), pp. 167-187

CrossRef

View Record in Scopus

[21] A. CarelLiens premiers, violences, analyse du Surmoi idéal

Violences dans la parentalité, Dunod, Paris (2006), pp. 29-39

[22] M. Balint

Le médecin, son malade et la maladie

1955 tr.fr., Payot, Paris (2003)

[23] S. Freud

Le Moi et le ça, 1923, tr.fr

PUF, Paris (2003)

[24] R. Roussillon

La réaction thérapeutique négative : du protiste au jeu de cube XLIX

[25] D.W. WinnicottL’utilisation de l’objet in jeu et réalité

[26] W.R. BionLearning from experience, Londres, Karnac Books. 1962 tr.fr

Aux sources de l’expérience, PUF, Paris (1969)

[27] V. LemaîtreLe plaisir d’apprendre ensemble : un ciment face aux angoisses archaïques de la période périnatale. Exposé fait au colloque de Collège de psychanalyse groupale et familiale. Construire ensemble. Liens premiers, familles, institutions

[28] M. BergerDe l’incivilité au terrorisme. Comprendre la violence sans l’excuser

Dunod, Paris (2016)

[1] Abdelhamid Oumeddour, directeur adjoint ; Gaelle Pellier, chef de service éducatif